作原 文子さんへのQ&A

1. 今回オリジナルタイルを導入してくださったショップは、どのような空間でしょうか。空間自体のデザインコンセプトもありましたら合わせてお願いします。

「毎日食べるパンだから、美味しい素材とほんの少しの豊かさを」をコンセプトにした2017年創業ベーカリーの初のカフェ併設、初の九州の店舗です。天神地下街の中で、存在感もありつつ居心地の良さを体現するデザイン空間にしたいと考え、”和”を感じさせるテイストに、北欧を中心とした海外のプロダクトを組み合わせた内装にしました。モダンでありながら、温かみやユニークさが共存するバランスを完成させるために、タイルは欠かせない要素となっています。

2. その空間内のどのような場所にタイルを使用していますか? また、さまざまな素材がある中で、タイルを使用することにしたのはなぜでしょうか。

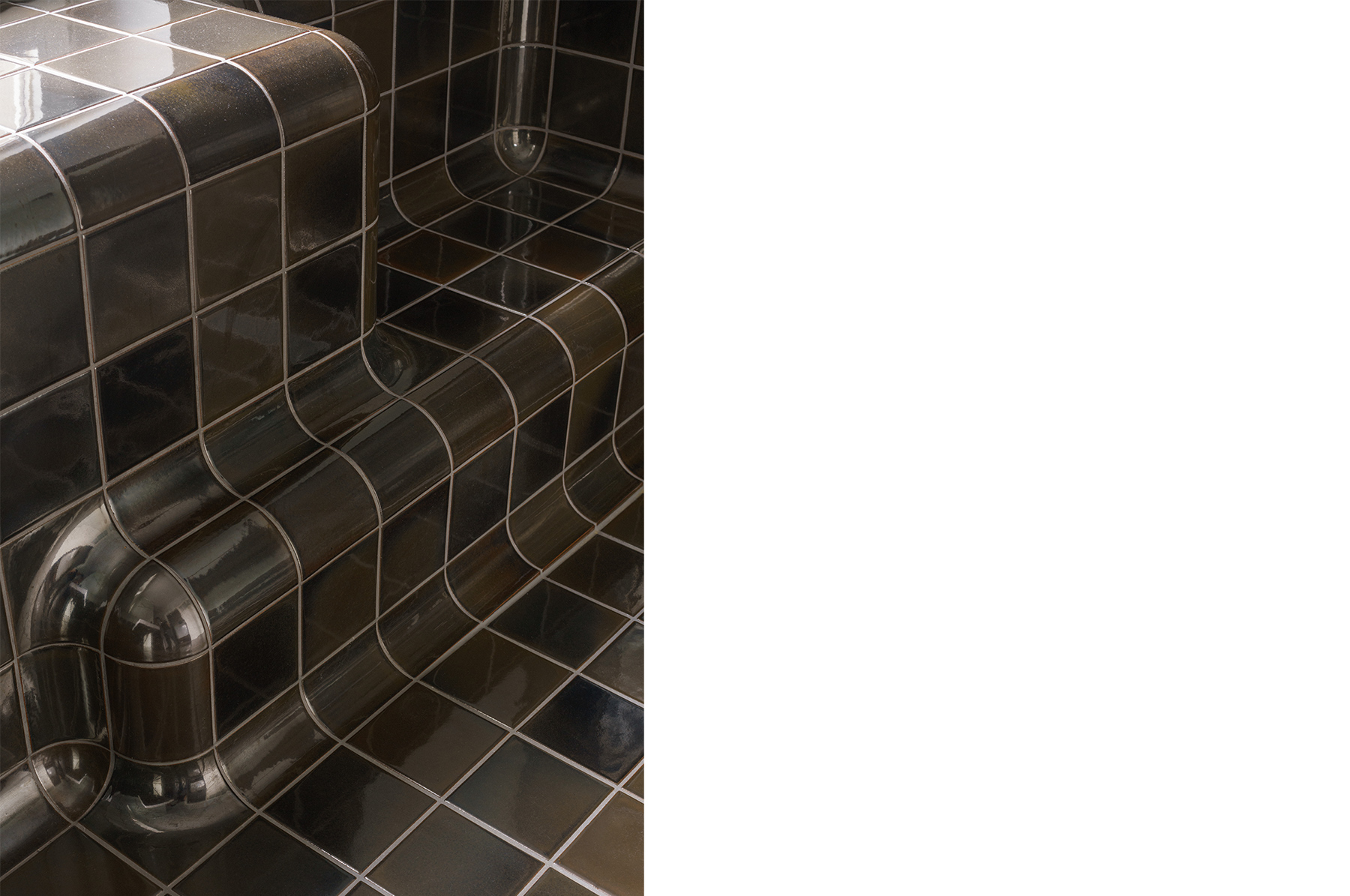

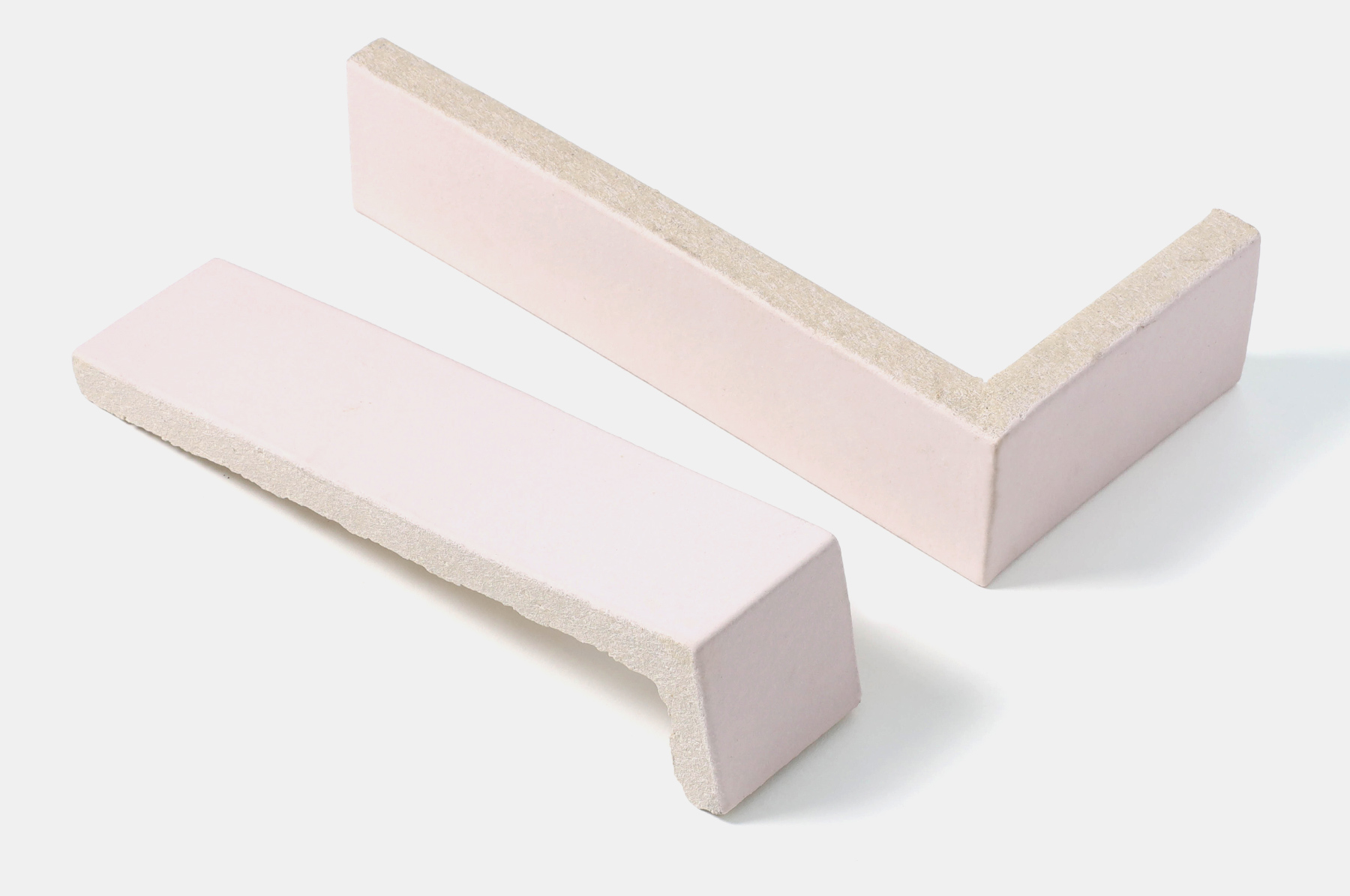

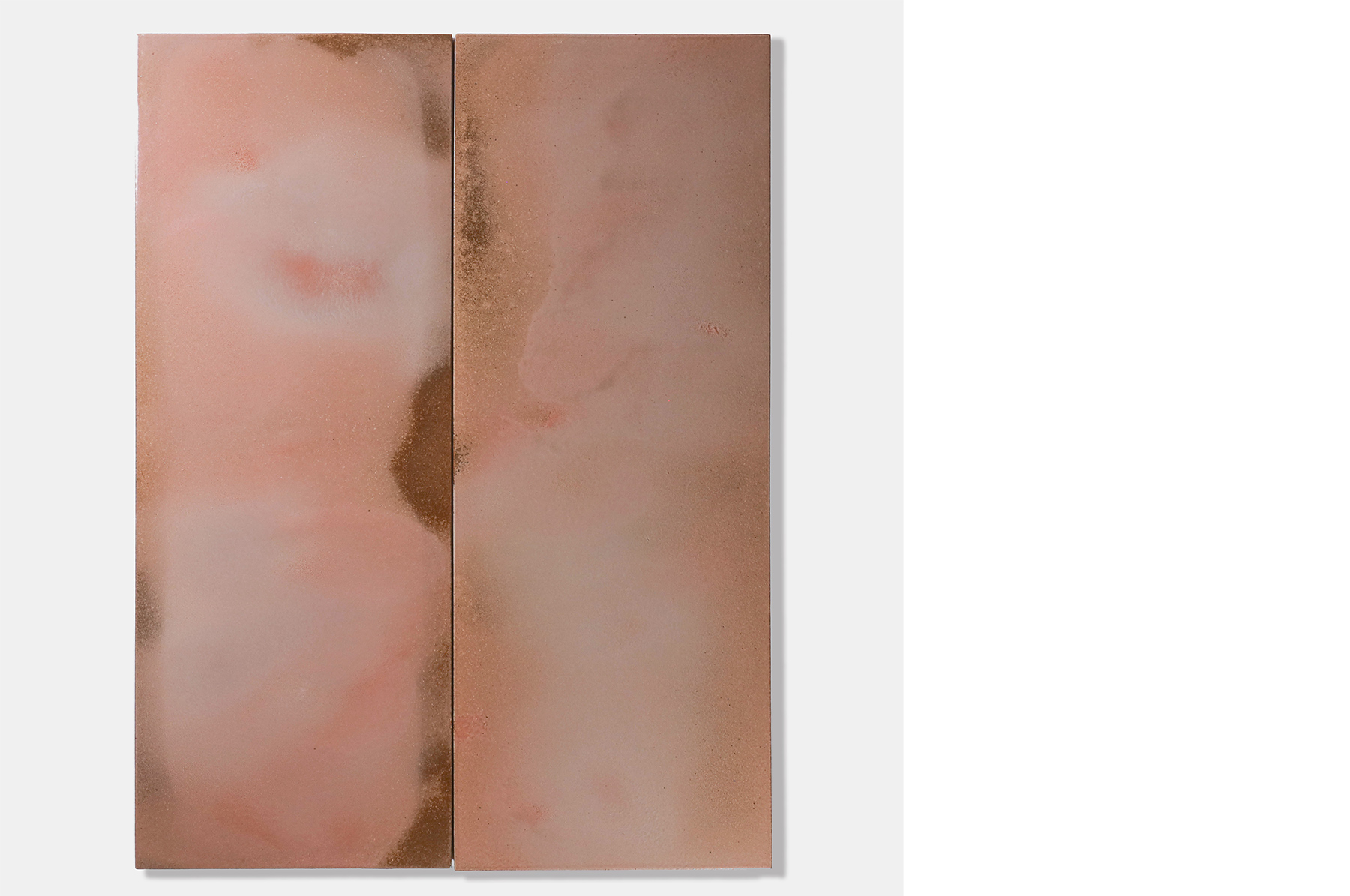

パンとコーヒーをお客さまに提供する、店の中央に配置した横長の大きなカウンターの正面に使用しています。内装デザインの方向性をリサーチしている際に、大判のタイルを使用したスタイルが目にとまり、その雰囲気を取り入れたいと思いました。もともと本社オフィスにもTAJIMI CUSTOM TILESのタイルを使用して素敵な空間になったので、このお店でタイルのアイデアが出た時には、ぜひ、TAJIMI CUSTOM TILESに相談したいと考えました。

3. オリジナルタイルをデザインする際に、特にこだわったポイントはどのような点でしょうか。

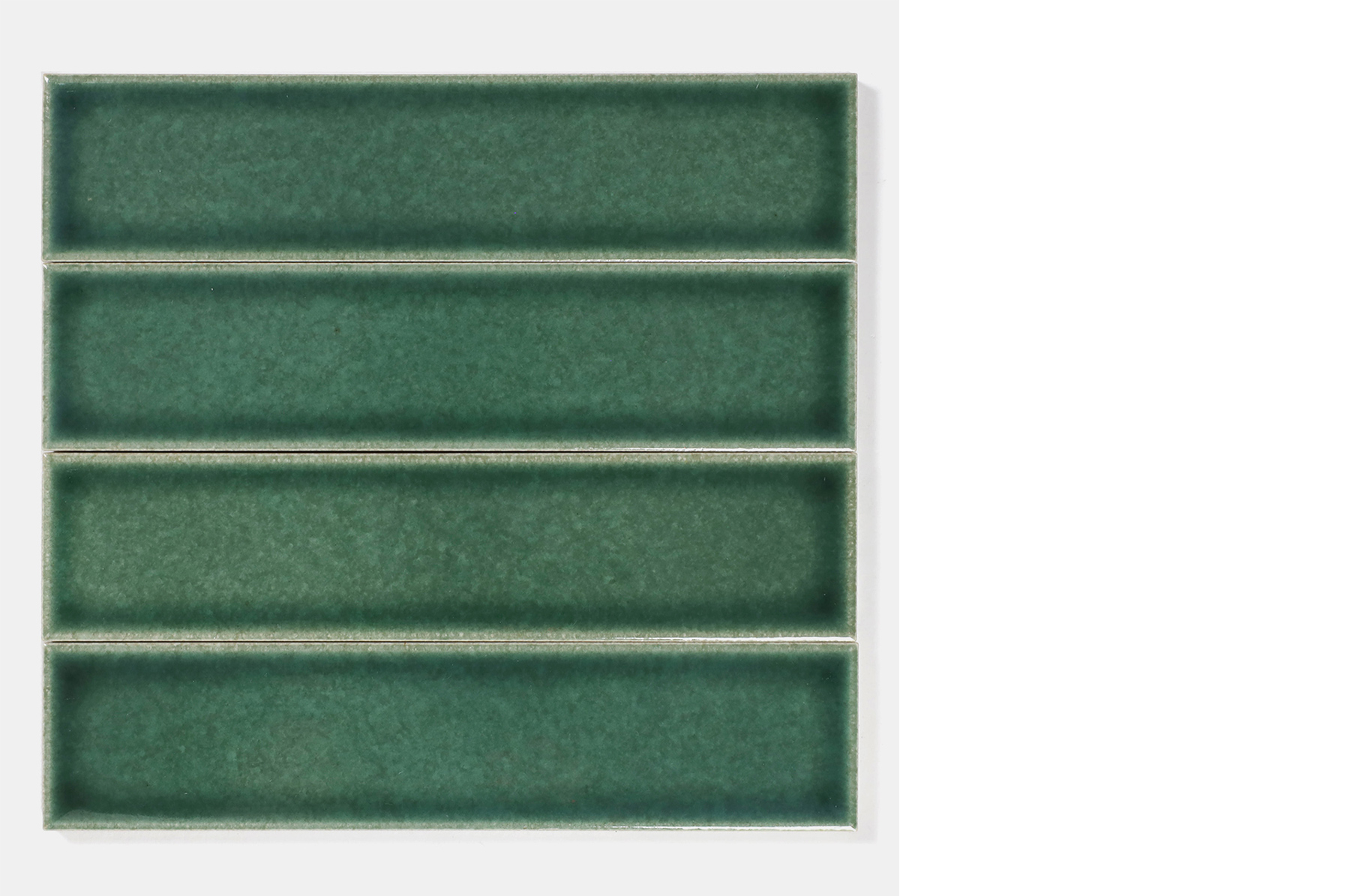

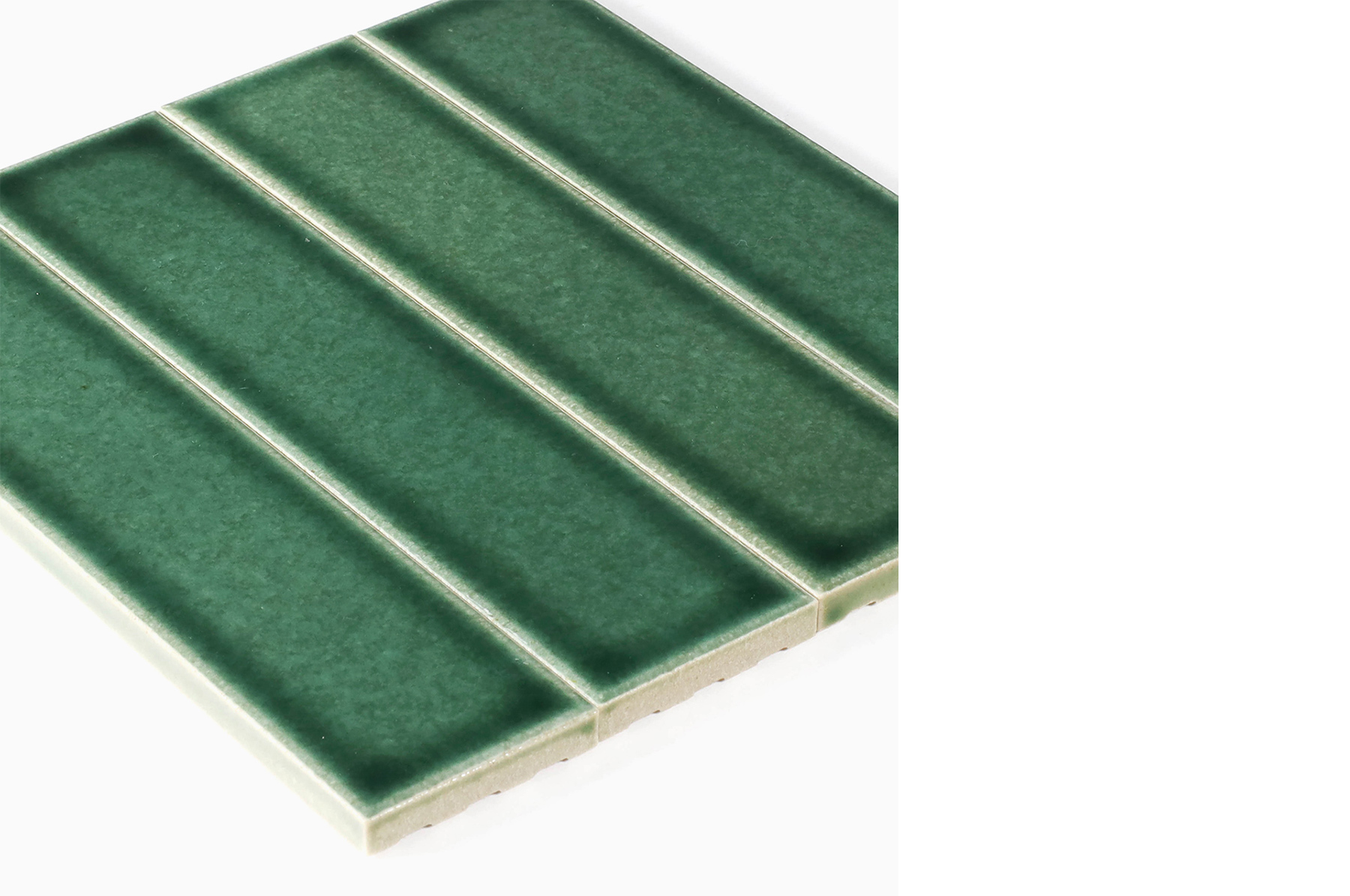

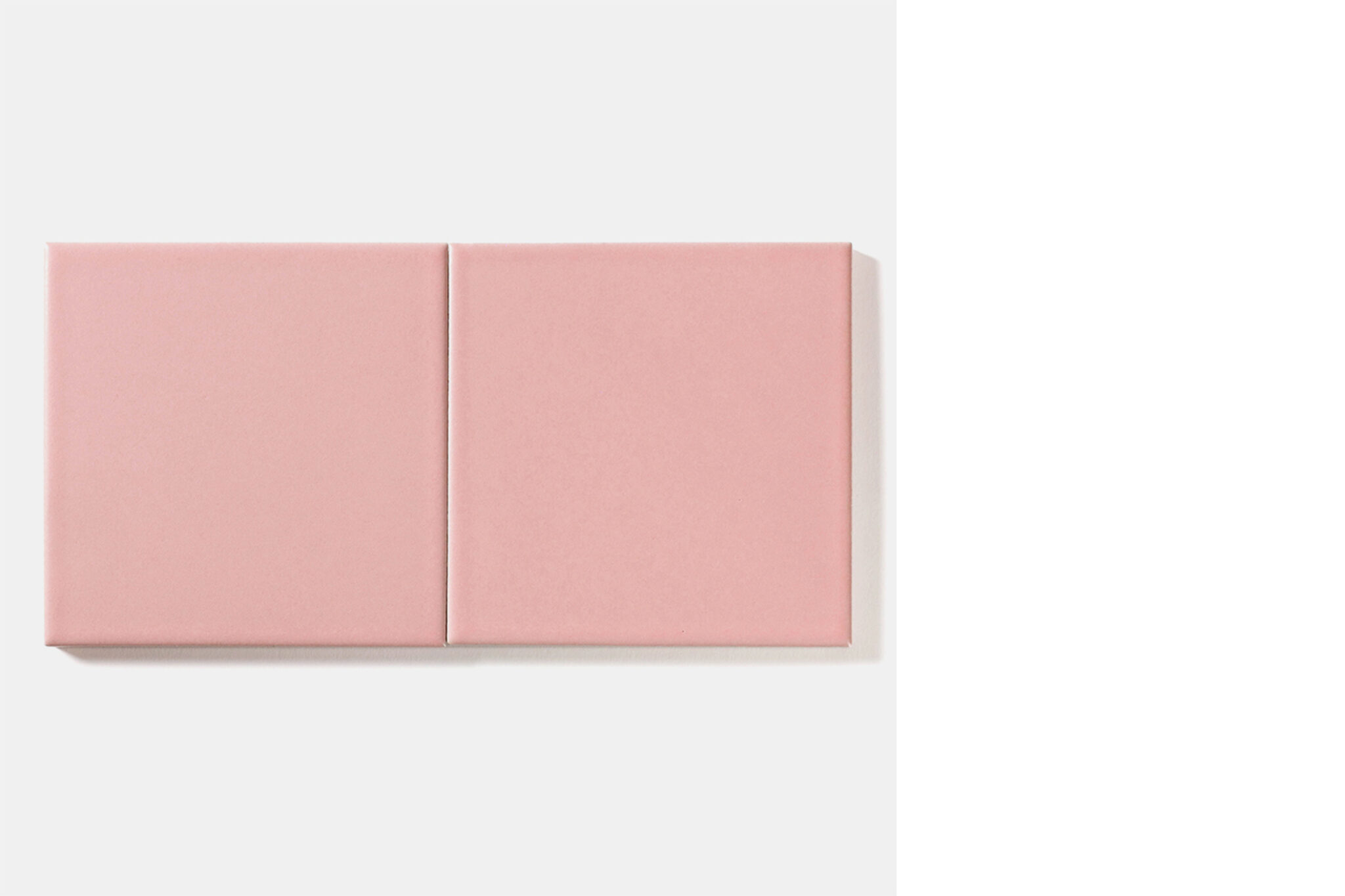

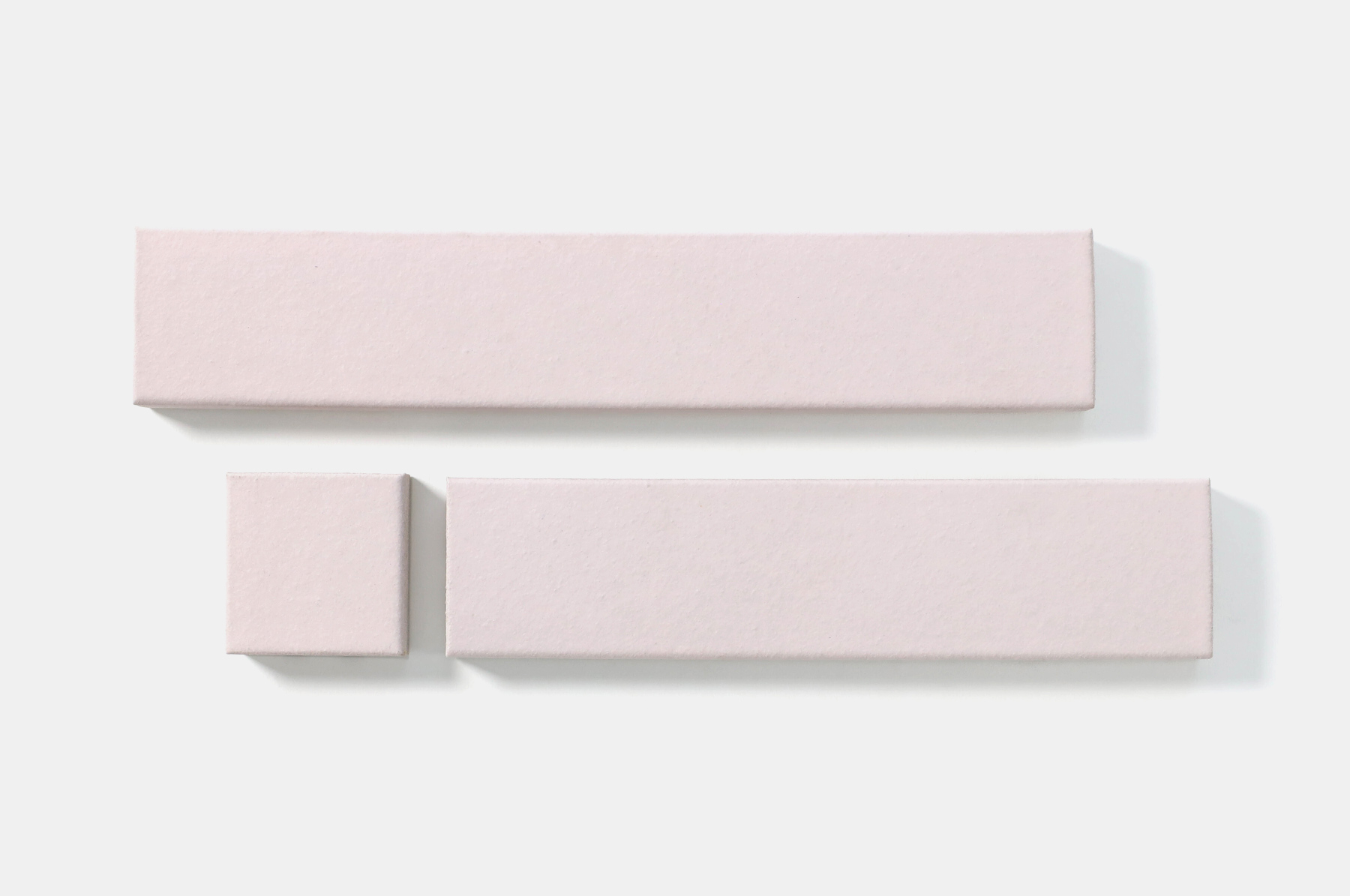

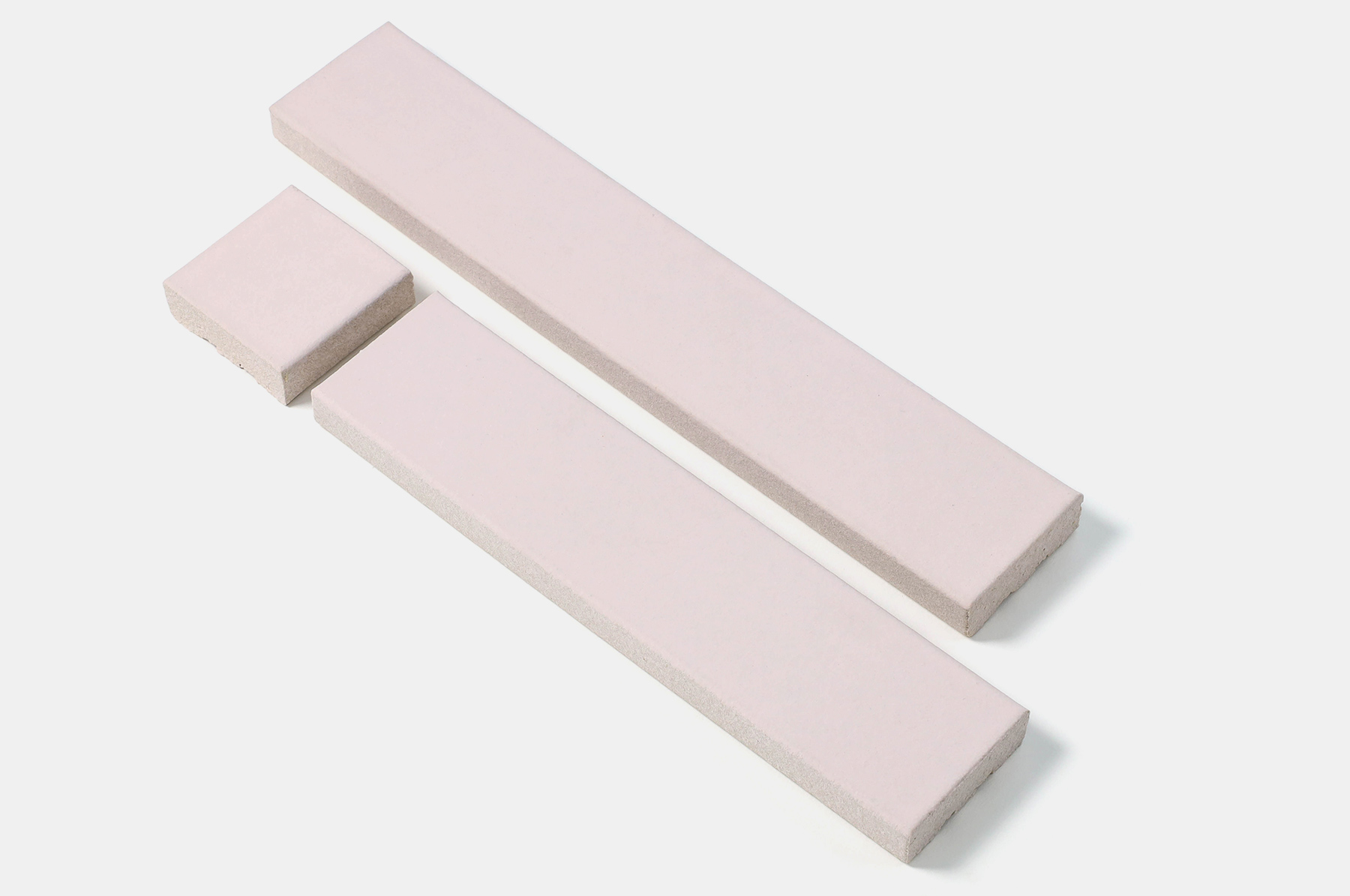

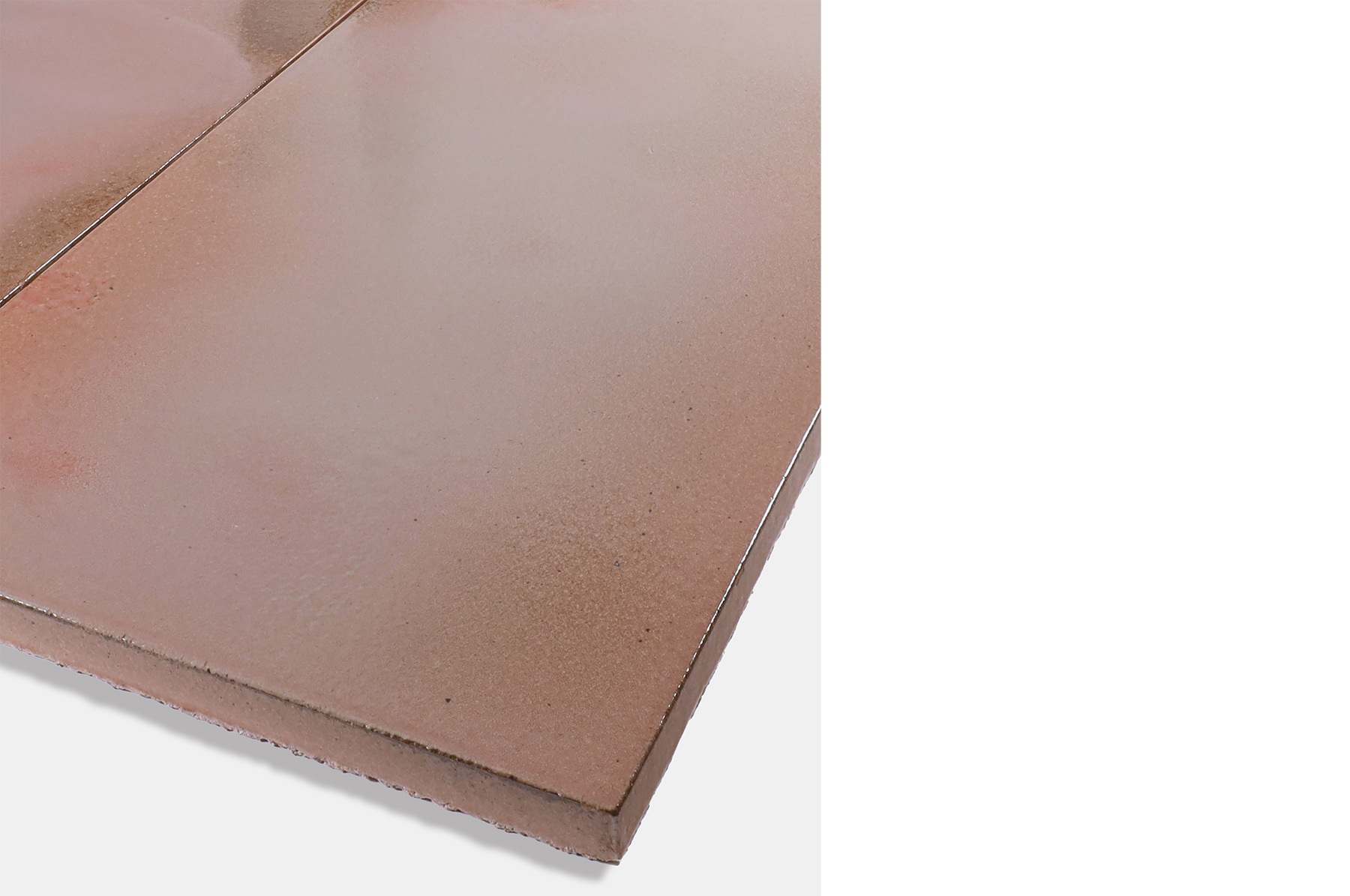

一枚がとても大きいので、まずはこの大きさのタイルを制作することが可能なのかが一番心配でした。色合いももちろんですが、この贅沢なサイズを実現できたなら、他にはないカウンターに仕上がることは想像できたので、上手く完成することを願いました。

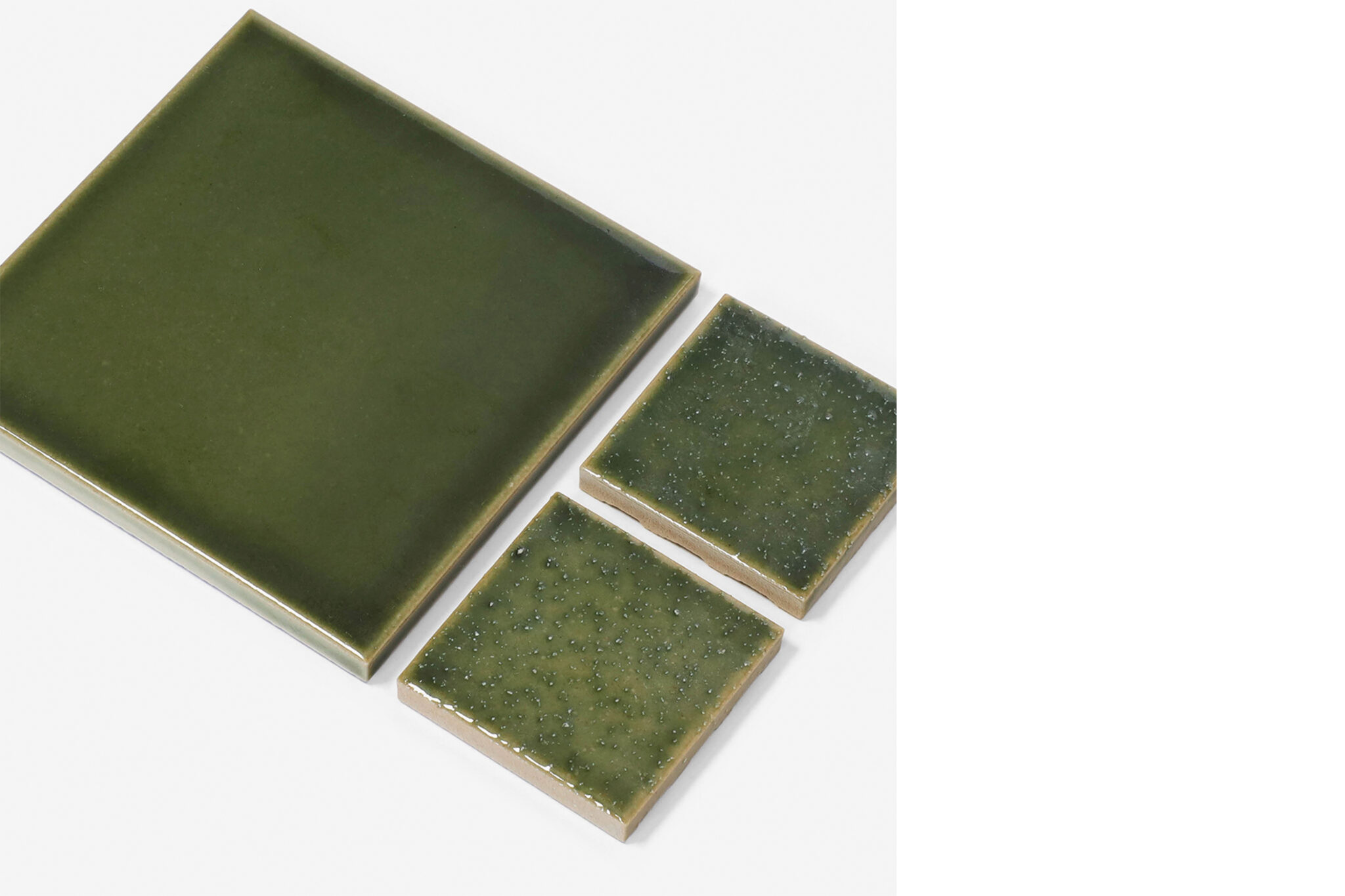

色は大人っぽい雰囲気のピンクにしましたが、釉薬の独特のムラや奥行きによって、一枚一枚、全て違うという在り方が、とても素敵な世界観を作ってくれています。

4. タイルという素材にはどのようなイメージを持っていましたか? 今回の制作で、タイルという素材について何か新たに発見したことや感じたこと、可能性などはありましたでしょうか。

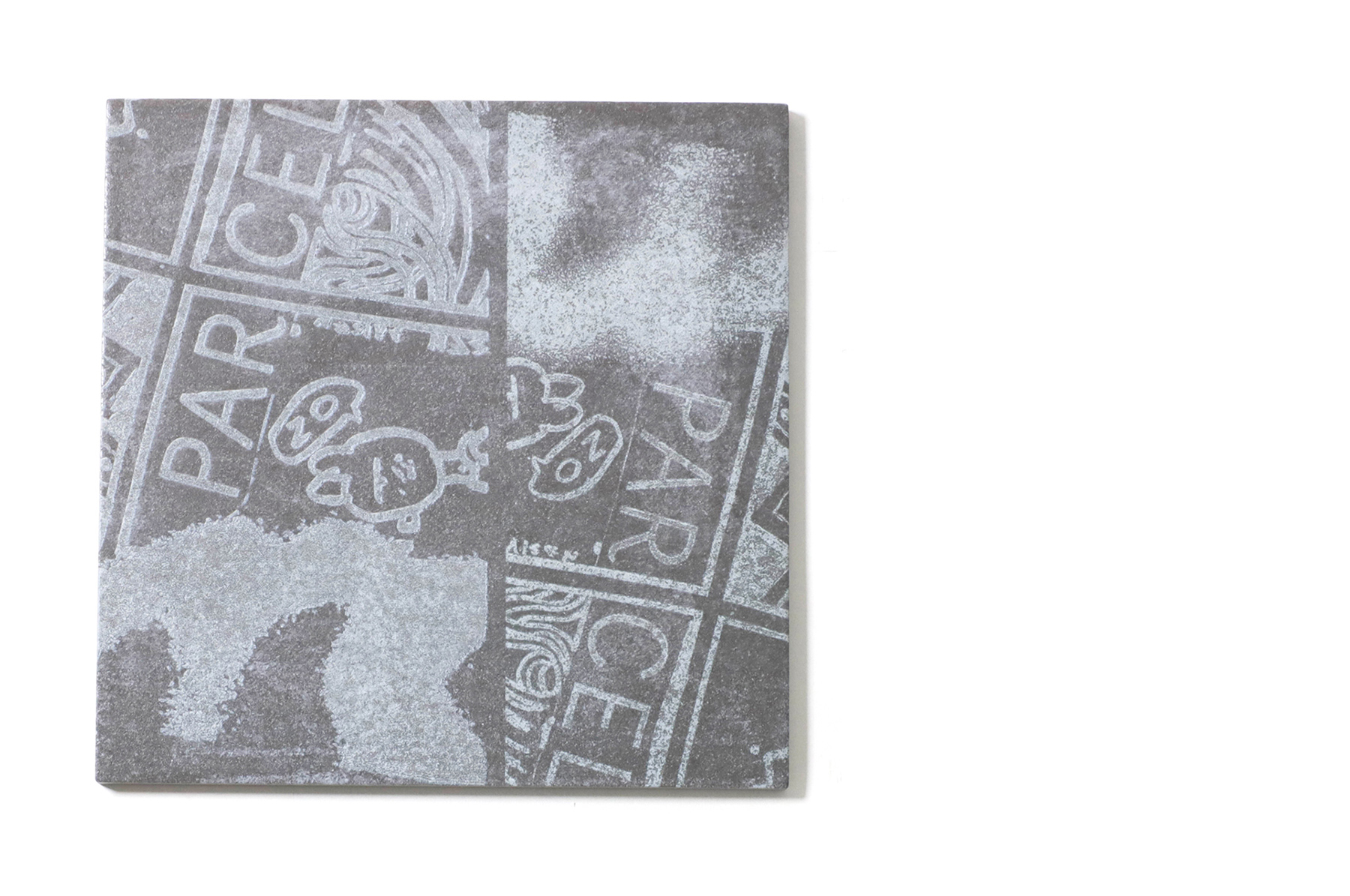

仕事柄、国内外で目にする建築に、様々な仕様でタイルが使われていることに気付きます。積み重なる時間や歴史などをタイルを通して感じることも多いですし、デザインの楽しさも教えてくれます。今回改めて気付いのは、子どもの頃に見たタイルで記憶に残っている色や柄が、何かしらみんなにあるのではと思うくらい、実は日々の生活でタイルは身近にある存在なのだということ。タイル一枚でできる表現、複数のタイルを組み合わせてできる表現、それぞれの奥深さを感じます。タイルは”アート”ですね。

5. 実際に、多治見でタイルを制作された感想をお聞かせください。多治見でタイルを製造することの良さ、ここがおもしろかった、驚かされたなど、もしお気づきの点があればお聞かせください。

鉱山の見学は、タイルの原点である“土”を知るという意味でとても勉強になりました。

そして、窯元さんそれぞれの進め方や得意の技法があることが興味深く、地道で丁寧な物作りに感動しました。何百年も続く作業の中から、継続的に新しく、時に斬新な作品が生まれていることも魅力だと思います。また、工程に人の手が残っているからこそ出せる二つとない風合いは、ある意味とても贅沢だと感じています。

作原文子

雑誌、広告、カタログ、TV-CM、エキシビション、ショップディスプレイ、映画美術などのスタイリングのほか、企業の新規プロジェクトのディレクションなど幅広く活動。トリュフベーカリーには、2022年より、店舗を中心としたインテリアのディレクション、スタイリングで携わる。自身のプロジェクト”mountain morning” では、親密な交流をもつ写真家とのポストカード制作をはじめ、日頃から親交のあるショップやブランド、作家たちとオリジナルアイテムも開発。不定期でその世界観を具現化するエキシビションやマーケットを開催している。

edit. Nao Takegata / daily press

TruffleBAKERY 天神地下街店

2024

福岡, 日本

作原 文子

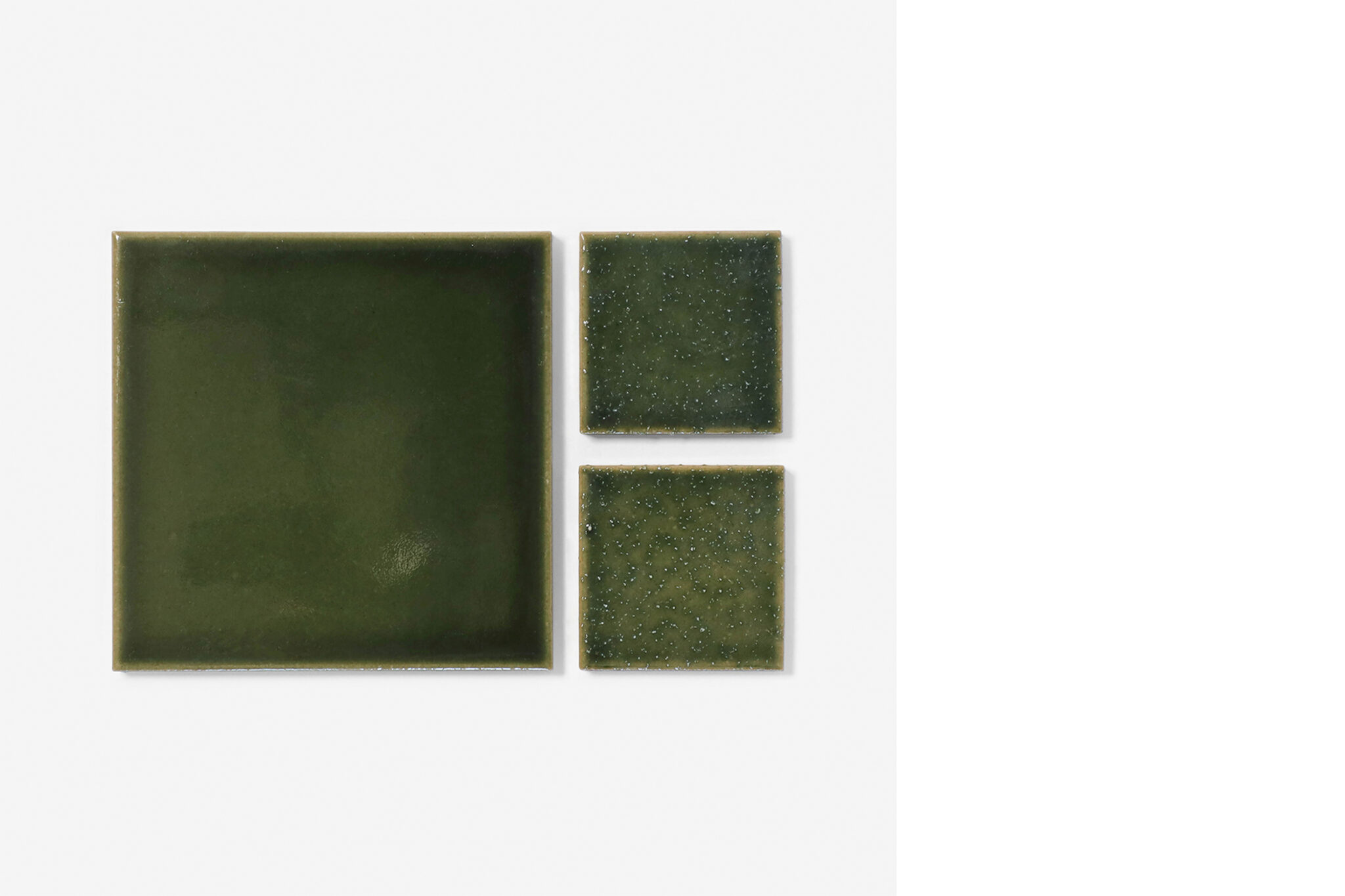

鋳込成形

使用面積 15m2

Photo:Kosuke Ichikawa